科学育儿宣传简报范文:新手父母必备实用指南,轻松解决育儿困惑

- 育儿常见问答

- 2025-10-13

- 11

翻开手机,各种育儿信息扑面而来。有的说三岁前要严格管教,有的提倡自由放养。新手父母常常陷入信息漩涡,不知道该相信哪个声音。科学育儿宣传简报就像一位值得信赖的朋友,在混乱中为你筛选出真正有用的知识。

提升家长育儿认知水平

还记得我表姐刚当妈妈那会儿,每天捧着手机查各种育儿经。有天深夜她突然发消息问我:“网上说宝宝哭不能马上抱,会惯坏,是真的吗?”这种困惑很多家长都遇到过。科学育儿简报用专业研究说话,告诉你及时回应婴儿需求反而能建立安全感。它把复杂的儿童发展理论转化成易懂的实用建议,让家长不再被碎片化信息牵着走。

促进儿童健康成长发展

每个孩子都是独特的,但成长规律有迹可循。科学简报会提醒你关注那些容易被忽略的关键期——比如语言爆发期在1岁半到3岁,这个阶段多和孩子说话能显著提升语言能力。我邻居家的小孩就是受益者,父母按照简报建议每天坚持亲子阅读,现在四岁已经能讲完整的小故事了。

构建科学育儿社区氛围

上周在小区游乐场,听到几位奶奶在讨论“该不该给宝宝穿袜子”的问题。其中一位拿出手机说:“育儿简报上写了,判断宝宝冷暖要摸后颈而不是手脚。”这种场景越来越常见。当科学知识通过简报在社区传播,带娃理念慢慢趋同,带孩子的老人们也能跟上科学育儿的步伐。整个社区的育儿环境都在悄悄改变。

科学育儿宣传简报不只是几张纸或几条推送,它正在成为连接专业知识和日常养育的桥梁。在这个信息过载的时代,它帮助家长过滤噪音,找到真正适合自己孩子的养育方式。

打开一份好的育儿简报,就像打开一个精心准备的育儿工具箱。每件工具都放在最顺手的位置,随时准备帮你解决养育过程中的实际问题。这个框架不是冷冰冰的模板,而是经过反复验证的内容组合,确保每个部分都能触达家长最关心的育儿议题。

婴幼儿发展关键期解析

宝宝成长不是匀速前进的,有些阶段特别重要。就像我女儿一岁半时突然从蹦单词变成说短句,后来才知道那是语言爆发期。科学简报会帮你标注这些“黄金时段”——运动技能敏感期在0-2岁,社交意识萌芽在2-3岁,秩序感建立则在2-4岁最为明显。理解这些关键期,你就知道什么时候该提供什么样的环境刺激。比如在精细动作发展期多提供积木和串珠,在社交敏感期创造更多与同龄人互动的机会。把握住这些转瞬即逝的窗口期,养育效果真的会不一样。

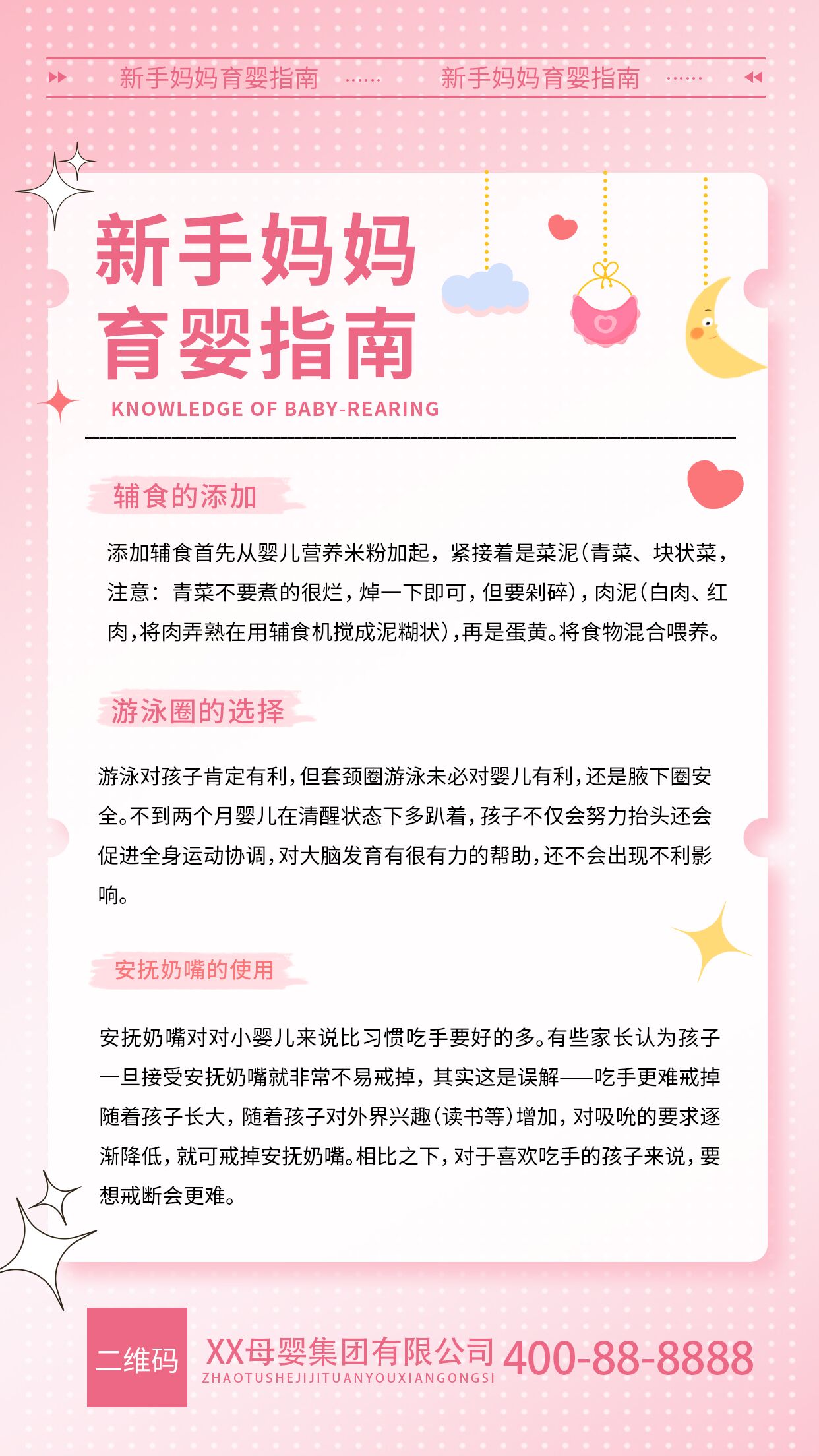

科学喂养与营养搭配指南

吃什么、怎么吃,永远是家长最操心的事。好的简报不会简单罗列营养学公式,而是给出看得懂、做得来的方案。记得有次看到简报里用“拳头法则”解释幼儿每餐比例:主食像两个拳头大小,蛋白质像一个掌心,蔬菜水果则要装满整个餐盘。这种直观的比喻比抽象的营养成分表实用多了。从母乳喂养到辅食添加,从挑食应对到过敏预防,简报内容覆盖不同阶段的喂养难题。它还会提醒你注意那些容易被忽视的细节,比如铁强化米粉的重要性,或者维生素D补充的必要性。

亲子互动与情感培养方法

养育不只是喂饱穿暖,更是心灵的陪伴。最打动我的是一份简报里描述的“黄金一小时”——每天抽出一小时完全属于孩子的时光,关掉手机,全心投入游戏或阅读。这种高质量陪伴远比整天待在孩子身边却不停看手机来得有效。简报会提供适龄的互动游戏,比如对婴儿期的抚触交流、幼儿期的角色扮演,还有建立安全依恋的具体方法。情感培养就像存钱,平时的每份耐心回应都是在往孩子的心理账户里存款。

常见育儿误区与纠正建议

我们多少都听过些育儿“经验谈”,但其中不少已经过时甚至有害。“发烧要捂汗”、“走路早更聪明”、“吃盐才有力气”——这些误区在老一辈中特别常见。简报会用温和但坚定的语气澄清这些误解,比如解释发烧其实是免疫系统在工作,物理降温比捂汗更安全。它不只指出问题,还提供替代方案。当奶奶又想给孙子多穿一件时,你可以拿出简报说:“上面提到判断冷暖要摸后颈,手脚凉是正常的。”这样的沟通既尊重了长辈,又贯彻了科学理念。

这个内容框架就像四根支柱,撑起了科学育儿的知识体系。发展规律告诉你孩子能做什么,喂养指南解决身体成长需求,亲子互动滋养心灵,误区澄清则帮你避开养育路上的坑。每份精心设计的简报,都是为了让育儿变得更从容、更有据可循。

写育儿简报有点像给孩子准备营养餐——既要保证内容扎实,又要做得色香味俱全,让孩子愿意主动吃下去。我见过太多内容很好但排版密密麻麻的简报,最后被家长直接塞进抽屉深处。其实只要掌握几个关键技巧,你的简报就能从“值得一读”变成“忍不住想读”。

标题设计与吸引力提升

标题是简报的门面。想想你自己刷手机时,是什么让你愿意点开一篇文章?去年我们社区发过两份内容相似的育儿简报,一份标题是《婴幼儿营养指南》,另一份是《三招让挑食宝宝爱上吃饭》——后者的传阅率高出五倍不止。好标题应该像朋友分享的实用贴士,而不是教科书目录。试试用数字具体化:“5个信号说明宝宝准备好了如厕训练”;制造悬念:“宝宝夜醒频繁?可能不是你想象的原因”;或者直击痛点:“十分钟就能完成的亲子游戏,效果胜过昂贵早教班”。避免使用专业术语,多从家长日常困扰出发。有时候,把“婴幼儿社交能力发展”改成“如何帮害羞宝宝交到第一个朋友”,效果立竿见影。

内容编排与逻辑结构

信息爆炸的时代,家长时间都很碎片化。你的简报需要在三分钟内让人抓住重点。我习惯把最重要的结论或建议放在每段开头——这和学术论文正好相反,但符合家长阅读习惯。比如直接说“预防幼儿龋齿最有效的方法是饭后漱口”,然后再解释为什么。内容编排上,可以借鉴“问题-方案-案例”的结构:先提出一个常见困扰(宝宝不肯坐安全座椅),给出具体解决方法(用玩具分散注意力+逐步适应),再加个真实案例(小林妈妈通过讲故事成功让宝宝接受安全座椅)。段落之间留白要充分,每部分控制在200字以内。记得上次改版时我们把长段落拆分成几个小模块,读者反馈“终于能趁着泡奶的时间看完一个完整主题了”。

图文搭配与视觉呈现

人脑处理图像比文字快60000倍,这个数据我一直记得。纯文字简报就像没有插图的童书,再精彩也难吸引人。但配图不是随便找些可爱宝宝照片就行——需要图文关联。解释辅食添加阶段时,我们用了实物比例图:一小碗南瓜泥旁边放着奶粉勺做参照,家长一眼就知道该准备多少。颜色选择也很讲究,柔和的蓝绿色系比刺眼的大红大绿更适合育儿场景。图表要简单到奶奶辈也能看懂,比如用温度计图示展示不同月龄宝宝的睡眠时长,或者用阶梯图呈现大动作发展顺序。留白不是浪费空间,它让眼睛有休息的地方。那些被家长贴在冰箱上的简报,通常都有充足的边距和清晰的层级区分。

语言表达与受众沟通

写简报时,想象你正在和邻居聊育儿经验。把“研究表明”换成“很多妈妈发现”,把“碳水化合物”说成“主食类食物”。避免居高临下的指导语气,多使用“我们可以试试”、“有个方法挺管用”这样的分享式表达。适当加入提问:“你家宝宝是否也总想把所有东西塞进嘴里?这是口腔探索期的正常表现。”这种互动感让读者觉得是在对话,而不是听课。记得保留些许口语化的不完美,比如偶尔用“宝宝们”代替“婴幼儿”,用“咱们”代替“各位家长”——这些小细节拉近了距离。最重要的是,让每个读完简报的家长感觉不是自己做得不够好,而是获得了实用的支持。

好的简报撰写就像搭建亲子关系——需要结构也需要温度,需要专业也需要共情。当你站在家长的角度思考他们需要什么、怎样才容易接受,写出来的内容自然能抵达心里。

手里拿着育儿简报模板的感觉,就像第一次给孩子准备辅食——既期待又有点无从下手。我记得刚开始负责社区育儿宣传时,翻遍网络找范例,结果要么太学术像论文摘要,要么太随意像朋友圈碎碎念。后来慢慢摸索发现,好的简报范例其实都有个共同点:它们像一位经验丰富的邻居,既专业可靠又亲切易懂。

优质简报范文解析

这份关于“幼儿情绪管理”的简报范文很有意思。开头没有直接讲理论,而是用了个生活场景:“当孩子在超市因为买不到糖果躺地哭闹,你的第一反应是什么?”——瞬间把家长拉入熟悉的情境。接着它没有评判对错,而是列出三种常见应对方式:立刻妥协、严厉训斥、冷静共情,每种方式后面都附上了孩子的可能反应。这种呈现方式很聪明,让家长自己比较得出最优解。

另一份“宝宝睡眠指南”范文更妙。它把专业术语“睡眠退行期”翻译成“宝宝睡眠的小插曲”,用波浪线图示展示4个月、8个月、18个月几个容易出现睡眠反复的时间点。最实用的是附了位妈妈的日记片段:“今晚宝宝醒了三次,比新生儿时期还频繁。按照指南说的这是大脑发育的表现,突然就不焦虑了。”这种真实反馈比任何理论说教都打动人。

我特别喜欢某幼儿园使用的“季节育儿简报”系列。春季那期讲过敏预防,不仅列出常见过敏原,还配了张“春日户外活动装备清单”:透气口罩、保湿霜、换洗衣物——简单明了可以直接照着准备。他们把专业内容变成了可操作的生活指南。

模板下载与定制指导

现在很多平台提供育儿简报模板,但直接套用往往水土不服。上周帮朋友修改他们社区的简报,发现用的模板特别注重理论,但缺少本地化内容。我们在原有框架上加了“本季社区亲子活动预告”和“附近儿科医生值班表”,实用性立刻提升。

选择模板时要考虑分发渠道。如果是微信群传播,横版设计更适合手机浏览;印刷张贴的则需要更大字号和更醒目标题。色彩搭配也很有讲究——某社区用了明黄色背景,结果打印出来模糊不清。后来改用浅灰底深蓝字,阅读舒适度大大提高。

定制化最关键的是融入本地元素。比如在辅食添加模板里,可以加入当地当季食材推荐;安全防护模板里,标注社区内需要特别注意的游乐设施。这些小细节让家长感觉“这说的就是我家的情况”。记得预留灵活调整的空间,每个季度回顾哪些内容最受欢迎,哪些被忽略,持续优化。

内容更新与持续优化

育儿知识更新速度比我们想象的要快。三年前还推荐的安抚奶嘴使用方式,现在可能有新研究建议。所以简报内容需要像宝宝成长一样定期“体检”。

建立简单的更新机制很实用。我们在每期简报底部设了个二维码,家长扫描可以直接反馈“最想了解的下期主题”。结果发现大家最关心的不是高大上的早教理论,而是“如何让宝宝配合剪指甲”这种具体问题。后来我们专门做了期“日常护理小难题破解”,成为当年传阅率最高的一期。

内容优化不必大动干戈。有时候只是调整一下顺序——把“常见问题”板块从最后移到前面,阅读完成率就提高了20%。或者把长篇的发育标准表格,改成按月龄分开发的成长里程卡,家长更愿意保存下来对照参考。

跟踪热点也能让简报保持新鲜感。某段时间流行亲子共读,我们及时推出“选书技巧与共读方法”特辑,很多家长表示来得正是时候。但蹭热点要适度,重点还是提供经得起时间检验的育儿知识。

效果评估与改进建议

评估简报效果不一定要复杂的数据分析。最直接的方法是看家长行为——有没有人把简报拍照分享到妈妈群?有没有人在社区里讨论简报内容?我们发现有期讲如厕训练的简报,之后好几周都有家长在 playground 交流训练心得,这就是很好的效果证明。

收集反馈可以设计得很轻量。除了二维码,我们在社区中心放了个月度主题投票箱,让家长投纸条选择下期想看的内容。这种实体互动反而比线上问卷参与度更高。幼儿园老师也反映,有些家长会拿着简报来询问具体细节,说明内容真的引起了他们的思考。

改进是个持续过程。曾经有家长反馈某期内容“道理都懂,但做不到”,我们意识到光给理论不够,后来都尽量配上“一分钟小练习”——比如情绪管理那期就加了“深呼吸计数法”的具体步骤。还有家长说专业术语太多,我们现在每期都找个完全没育儿经验的年轻人先读一遍,确保小白也能看懂。

效果最好的简报,往往是那些让家长看完后松一口气的——“原来不止我家孩子这样”、“这个方法今晚就能试试”。它们提供的不是完美的育儿标准答案,而是温暖的陪伴和实用的支持。

这些范例和资源最大的价值,是让我们站在前人的肩膀上,少走弯路。但最终每份简报都需要注入本地社区的特色和温度,变成真正适合你家家长的那一份。毕竟育儿没有放之四海而皆准的模板,只有不断调整的用心。