科学育儿指导记录手册怎么写?新手父母必备的实用指南

- 育儿经验分享

- 2025-10-14

- 8

翻开这本手册,就像打开了一扇观察孩子成长的窗户。它不只是简单的记事本,更像是一位默默陪伴的育儿伙伴。我见过不少父母从手忙脚乱到从容应对,记录手册在这个过程中起到了关键作用。

1.1 定义与重要性

科学育儿指导记录手册是一套系统化的育儿观察工具。它帮助父母将碎片化的育儿经验转化为可追溯的数据。想象一下,当孩子出现健康问题时,你能准确说出症状开始时间、饮食变化、睡眠状况,这比模糊的回忆更有价值。

这类手册的核心在于“科学”二字。它要求记录者保持客观,避免主观臆断。比如记录孩子哭闹,不是简单写“今天哭得厉害”,而是记录具体时间、持续时间、安抚方式及效果。这种记录方式能帮助父母发现规律,而不是被情绪左右。

1.2 核心价值体现

在实际育儿场景中,记录手册的价值体现在多个维度。它能帮助识别孩子的成长规律。有个朋友持续记录孩子的睡眠时间,三个月后惊讶地发现孩子其实存在固定的生物钟,只是之前被各种因素掩盖了。

记录过程本身就是一种育儿能力的提升。当你开始系统观察孩子,会自然而然地学习更多育儿知识。这种学习不是被动的接受,而是基于实际需求的主动探索。

医疗咨询时,详实的记录能大大提高沟通效率。医生看到连续的生长曲线、症状变化记录,诊断会更有针对性。我记得带孩子体检时,医生特别赞赏我们记录的身高体重变化表,说这比单次测量更有参考价值。

1.3 新旧记录方式对比

传统育儿记录往往停留在“里程碑”式记录——第一次走路、第一次说话这些重要节点。而科学记录更关注日常细节和连续变化。就像看电影和看照片的区别,一个展现过程,一个只留下瞬间。

记录重点也发生转变。过去的记录偏重生理指标,现在同等重视心理行为发展。比如记录孩子面对新环境的反应,而不仅仅是吃了多少毫升奶。这种转变反映出育儿理念的进步,我们开始认识到全面发展的重要性。

记录方法更加结构化。随手记在日历上的零散笔记,与按类别分类的系统记录,其使用价值完全不同。后者让数据分析成为可能,帮助父母从经验型育儿转向科学型育儿。

这种转变不是要否定传统方式,而是在其基础上优化。就像智能手机没有改变通讯的本质,但极大地拓展了可能性。科学记录让育儿这件事,既保留温情,又增添理性。

开始动手写这本手册时,很多人会感到无从下手。其实这个过程就像给孩子搭建一个专属的成长观察站,需要先打好地基,再慢慢完善细节。我刚开始记录时也走过弯路,后来才明白,好的记录不是一蹴而就,而是逐步优化的过程。

2.1 明确记录目的与使用对象

在动笔之前,先问自己:为什么要做这个记录?是为了追踪健康指标,还是观察行为发展?不同的目的决定了记录的重点和深度。比如主要关注过敏问题的孩子,记录重点就放在饮食反应和环境变化上。

使用对象也很关键。如果是父母自己使用,可以用更个性化的表达方式。但若需要与医生、早教老师共享,就要考虑专业术语和标准化表述。有个朋友同时准备了两份记录,一份详细的自己看,一份简明的给医生,效果特别好。

记录目的还可能随时间变化。最初可能只是为了掌握喂养规律,后来慢慢扩展到行为观察。这种动态调整很正常,重要的是保持核心目标的清晰。

2.2 设计合理的记录框架与分类

框架设计要兼顾系统性和灵活性。太复杂难以坚持,太简单又失去记录意义。建议从几个基础类别开始:生理指标、饮食睡眠、行为发展、健康观察。每个类别下再细分,比如行为发展可以包括情绪表达、社交互动、游戏偏好。

分类逻辑要符合实际使用习惯。按时间顺序还是按主题划分?一般来说,日常照护类适合按时间记录,发展评估类更适合按主题整理。我自己的做法是前半部分按日期排列日常记录,后半部分按成长领域分类。

留出弹性空间很重要。孩子的发展总会有意外惊喜,框架要能容纳这些计划外的观察。可以在每页预留“特别记录”区域,给突发情况或新发现留出位置。

2.3 确定记录频率与记录方式

记录频率需要现实考量。新生儿阶段可能每天多次记录,幼儿期可以调整为每日总结。关键是要可持续,不要给自己设定不可能完成的任务。每周能坚持5天的详细记录,比要求每天记录却只能做到2天更有价值。

记录方式可以多样化。除了文字,还可以结合照片、视频、语音备忘录。现在有很多辅助工具,但最简单的纸笔往往最方便。记得有次孩子突然学会新动作,我立刻用手机录下,晚上再补充文字描述,这样比单靠记忆准确得多。

设定固定的记录时间点能帮助养成习惯。比如每晚孩子睡后花10分钟整理当天的观察。形成规律后,记录就不再是负担,而成了育儿的自然组成部分。

2.4 收集与整理育儿数据信息

数据收集要把握“关键不繁琐”的原则。不是事无巨细都要记录,而是捕捉有代表性的信息。比如记录饮食,不需要精确到每口吃多少,但要记下新引入的食物和孩子的接受程度。

信息要及时整理,避免堆积。我习惯每天简单记录,周末花半小时回顾整理。这样既不会遗忘细节,又能从整体角度发现规律。连续记录几周后,你可能会惊讶地发现孩子其实有自己的作息节奏。

原始记录和加工信息最好分开。原始记录保持客观描述,分析思考可以另做标记。这种区分让记录既保持真实性,又便于后续的深度分析。

2.5 分析与反思记录内容

定期分析记录能发现很多隐藏信息。比如对比不同阶段的睡眠记录,可能发现环境温度对睡眠质量的影响。这种分析不需要专业统计知识,简单的对比观察就能带来启发。

反思要避免过度解读。孩子的行为波动很正常,不要因为一次异常就过度焦虑。有段时间我孩子突然食欲下降,记录显示那周正好在长牙,属于正常生理现象。

从记录中提炼育儿心得特别有价值。翻看之前的记录,你会发现哪些方法有效,哪些需要调整。这种基于实际数据的反思,比凭空猜测要可靠得多。

2.6 定期回顾与调整记录方法

建议每月进行一次系统回顾。不只是看内容,还要评估记录方法本身。是否有些项目从来没用过?是否有些重要信息没有合适的位置记录?这种元思考能不断优化记录体系。

根据孩子的发展阶段调整重点很必要。婴儿期可能更关注生理指标,学步期就要增加行为安全记录。好的记录手册应该像孩子的衣服,随着成长不断调整尺寸。

保持记录的活力很重要。如果感觉记录变成了负担,不妨换个形式或简化内容。毕竟,记录是为了更好地育儿,而不是相反。适当的灵活性能让这件有意义的事持续更久。

当记录框架搭建好后,具体要记录什么就成了关键问题。记得刚开始给孩子做记录时,我总想记下所有细节,结果笔记本很快变得杂乱无章。后来慢慢摸索出,有效的记录需要抓住核心要点,同时保持适度的灵活性。

3.1 婴幼儿生长发育记录要点

生长发育记录应该突出重点指标而非面面俱到。身高体重当然是基础,但更重要的是记录这些数据背后的发展轨迹。比如记录体重时,可以备注当时的喂养情况和活动量,这样能更全面理解生长曲线的意义。

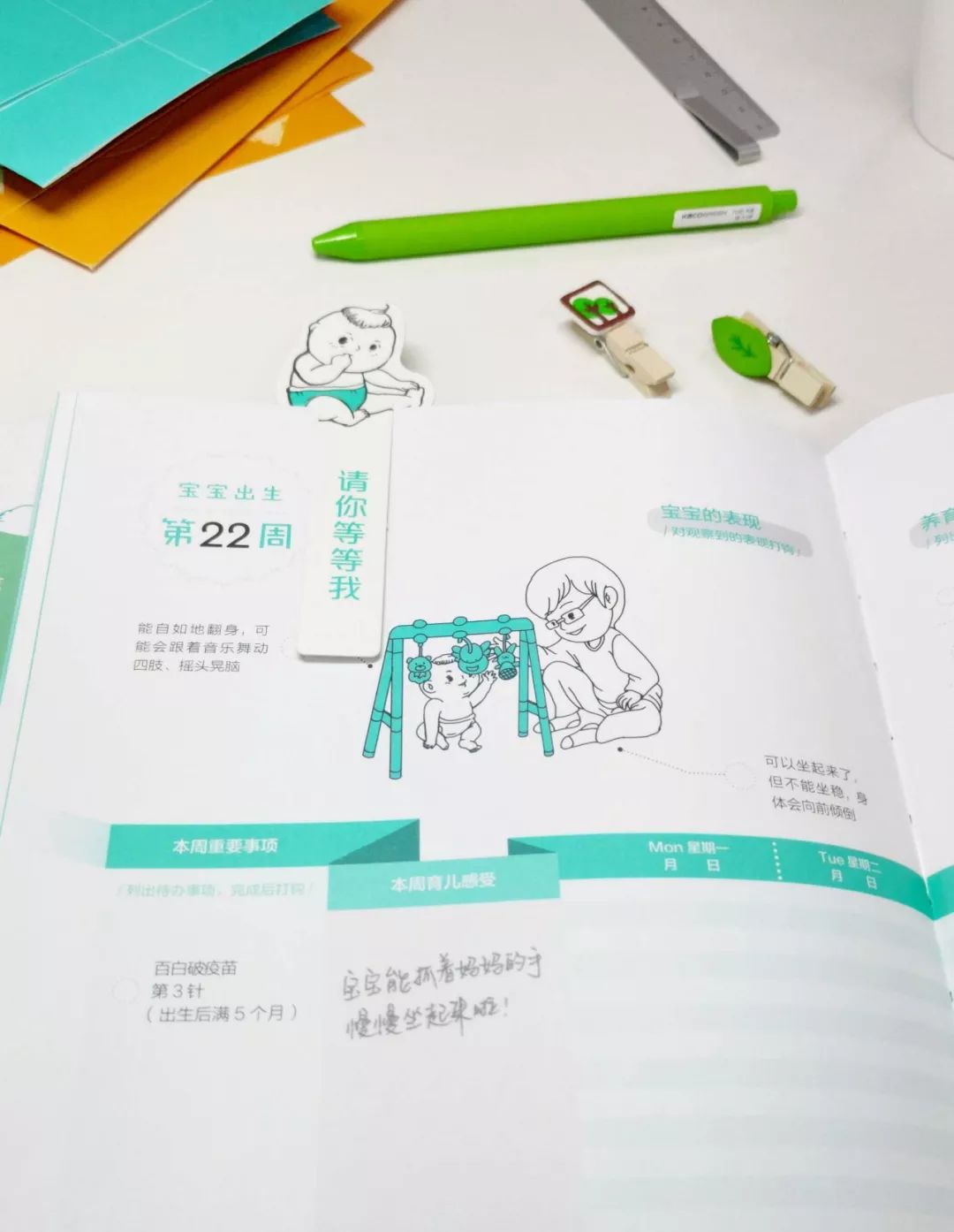

里程碑式的发育节点值得特别关注。第一次翻身、独坐、爬行,这些关键动作的发展时间点很有参考价值。不过每个孩子节奏不同,我女儿就比同龄人晚一个多月才会爬,但记录显示她的精细动作发展得特别好,这种个体差异很正常。

记录时要区分“典型表现”和“偶然行为”。孩子可能某天突然做出一个新动作,但之后再没重复。这种情况下我会用特殊符号标记,等这个行为稳定出现再计入正式发展记录。这种区分能避免过度解读暂时性表现。

3.2 日常喂养与护理记录模板

喂养记录可以设计得很实用。简单的表格形式就很清晰:时间、食物种类、进食量、反应观察。特别要注意新引入食物的记录,包括引入时间和孩子的接受程度。有次给孩子尝试蛋黄后出现轻微皮疹,幸亏记录详细,医生很快判断是食物过敏。

睡眠记录能揭示很多规律。不只是记录总时长,入睡时间、夜醒次数、睡眠质量都值得关注。连续记录几周后,我发现了孩子的最佳入睡窗口,调整后全家睡眠质量都提升了。

护理记录要抓住变化点。比如洗澡时的水温偏好、换尿布时的配合程度,这些细节能帮助理解孩子的舒适区。模板设计上,留出空间记录异常情况特别重要,比如某天突然抗拒洗澡,可能预示着耳朵不适或其他问题。

3.3 行为习惯培养记录方法

习惯培养需要耐心记录过程。如厕训练就是个典型例子,记录成功次数比单纯记录失败更有意义。我采用笑脸符号标记成功如厕,用不同颜色区分大小便,几周下来就能清楚看到进步趋势。

情绪管理记录要注重情境描述。孩子发脾气时,记录发生时间、前因后果、安抚方式及效果。这种记录帮助我发现,女儿在午睡前的饥饿时段最容易情绪波动,调整零食时间后情况明显改善。

社交行为记录可以很有趣。记录孩子与其他小朋友的互动方式:是主动分享玩具还是观望为主?我用简单的行为代码记录,比如“S”代表分享,“O”代表观察,长期积累后能清楚看到社交能力的发展轨迹。

3.4 亲子互动与情感发展记录

亲子互动质量比时长更重要。记录每天最有意义的互动时刻:可能是睡前故事时的专注,也可能是游戏中的笑声。这些温暖瞬间的记录,本身就成了珍贵的育儿记忆。

情感表达方式值得细致观察。孩子如何表达喜悦、不安、依恋?我注意到儿子在疲惫时特别需要拥抱,而女儿则喜欢独自安静一会。了解这些差异后,我能更好地回应他们的情感需求。

依恋行为的记录很有启发性。分离焦虑的表现程度、安抚物的使用情况,这些记录能反映孩子的安全感建立过程。有段时间记录显示,引入固定的告别仪式后,孩子的入园适应明显改善。

3.5 健康管理与疾病预防记录

健康记录要兼顾常规与异常。除了记录体温、用药等基础信息,更要关注症状的变化规律。比如咳嗽是白天严重还是夜间加重?这种细节对医生诊断很有帮助。

预防接种记录需要系统整理。我设计了一个简单表格,包括疫苗名称、接种日期、反应观察。特别要记录接种后的局部和全身反应,这些信息对后续接种有参考价值。

环境因素对健康的影响常被忽视。记录天气变化、室内温度、外出活动时,可以关联到孩子的健康状况。有次连续记录发现,每次去新环境后孩子就容易感冒,这可能和免疫力波动有关。

3.6 个性化需求与特殊情况记录

每个孩子都是独特的记录主体。过敏体质的孩子需要更详细的饮食和环境记录,高敏感孩子则需要更多情绪和感官刺激的记录。这种个性化调整让记录真正服务于实际需求。

特殊时期的记录要更细致。长牙期、生病期、转园适应期,这些阶段的行为变化往往需要特别关注。我习惯在这些时期增加记录频率,事后回顾时总能发现很多有价值的信息。

突发情况的记录要即时准确。意外受伤、急性病症,这些时候的记录要包括时间、经过、处理措施和效果。这种记录不仅是医疗参考,也是重要的安全警示。

3.7 完整记录手册模板示例展示

这里分享一个经过实践检验的周记录模板:

【基础信息区】 日期范围:__ 主要照顾者:__ 特殊事件:__

【每日记录区】(横向设计,方便对比) 时间 | 饮食 | 睡眠 | 情绪 | 特别观察 -----|------|------|------|---------- 早晨 | | | | 上午 | | | | 中午 | | | | 下午 | | | | 晚上 | | | |

【周度总结区】 生长发育:__ 新技能展示:__ 需要关注:__ 育儿心得:__

这个模板的优点是既保证了基础信息的完整,又给个性化记录留出空间。实际使用时可以根据需要调整,比如过敏宝宝可以增加“皮疹记录”栏,语言发展期可以添加“新词汇”栏。

好的记录模板应该像量身定制的衣服,既符合基本规范,又能凸显个性特点。最重要的是,这个模板要让你愿意持续使用,毕竟再完美的设计,如果操作太复杂也难以坚持。