科学育儿知识百科全书书籍:新手父母的智慧育儿指南,告别育儿焦虑

- 育儿经验分享

- 2025-10-14

- 10

翻开一本科学育儿知识百科全书,仿佛打开了一扇通往育儿智慧的大门。这类书籍往往以系统性知识框架为基础,将零散的育儿信息整合成有机整体。记得我第一次接触这类书籍时,正为新生儿护理手忙脚乱,那些碎片化的网络建议让人更加困惑,而百科全书式的整理让我找到了方向。

科学育儿知识百科全书的定义与特点

科学育儿知识百科全书本质上是一套系统化、专业化的育儿知识集成。它不同于普通的育儿手册或单主题指南,而是采用跨学科视角,融合医学、心理学、教育学等多领域研究成果。这类书籍通常具备权威性内容来源,所有建议都经过专家团队审核验证。

这类工具书最显著的特点是知识结构化。它将育儿过程中可能遇到的各类问题,按照年龄阶段、发展领域等维度进行科学编排。内容呈现既考虑知识的系统性,又兼顾实际查询的便捷性。我特别喜欢那些配有彩色图表和实例说明的版本,它们让复杂的发育数据变得直观易懂。

科学育儿知识百科全书的分类体系

现代育儿百科全书的分类方式越来越精细化。按年龄段划分是最常见的分类方法,从孕期准备到青少年期,每个阶段都有对应的知识模块。另一种分类方式是按知识领域划分,包括生理健康、营养喂养、心理发展、行为教育等专题。

有些百科全书采用混合分类体系,既考虑年龄递进,又兼顾知识领域。这种立体化的知识网络特别实用,当遇到具体问题时,可以通过多个入口快速定位所需内容。比如查询“幼儿睡眠问题”,既能在“2-3岁”年龄段找到,也可以在“行为习惯”专题中检索到相关信息。

科学育儿知识百科全书的发展历程

育儿百科全书的发展轨迹与社会科技进步紧密相连。早期的育儿指南多以经验传承为主,内容相对单一。随着现代医学和心理学的发展,上世纪中后期开始出现系统化的育儿参考书,但专业性与普及性往往难以兼顾。

近二十年来,科学育儿百科全书进入快速发展期。数字化技术的应用让内容更新更加及时,交互式阅读体验也大大提升。现在的版本不仅包含传统印刷本,还配套有在线数据库和移动应用,形成立体的知识服务体系。这种演进确实让育儿知识的获取变得更加高效便捷。

翻阅这些厚重的百科全书时,我常感慨现代父母能够获得如此系统的育儿指导。相比过去口耳相传的育儿经验,这些经过科学验证的知识体系确实为新手父母提供了重要支持。当然,任何书籍都只是辅助工具,真正的育儿智慧还需要在实践中不断积累。

翻开科学育儿百科的内容架构,就像打开了一个精心设计的育儿工具箱。每个模块都针对育儿过程中的实际需求,既有理论基础又有操作指南。我至今记得孩子两岁时那个手足无措的夜晚,发烧哭闹中翻看育儿百科,那些清晰的症状判断流程图让我瞬间冷静下来。

婴幼儿生理发展与健康管理

这个模块通常从新生儿期一直覆盖到学龄前,详细记录每个月的生长发育指标。内容不仅包括身高体重这些基础数据,更注重解读发育差异的合理范围。那些生长发育曲线图特别实用,帮助家长理解什么是正常波动,什么情况需要警惕。

健康管理部分像一位随时待命的家庭医生。从疫苗接种时间表到常见疾病护理,从意外伤害预防到日常保健要点。我特别喜欢其中关于婴幼儿睡眠模式的解析,那些关于浅睡期和深睡期的说明,让我终于理解了孩子夜间频繁醒来的生理原因。营养喂养章节更是细致到每个阶段的食物转换指南,连食材切割形状都配有示意图。

儿童心理发展与教育指导

心理发展模块往往采用渐进式展开方式。从婴儿期的安全感建立,到幼儿期的自我意识萌发,再到学龄前的社会性发展。每个阶段都配有典型行为案例和发展任务说明,帮助家长理解孩子看似“不合理”行为背后的心理需求。

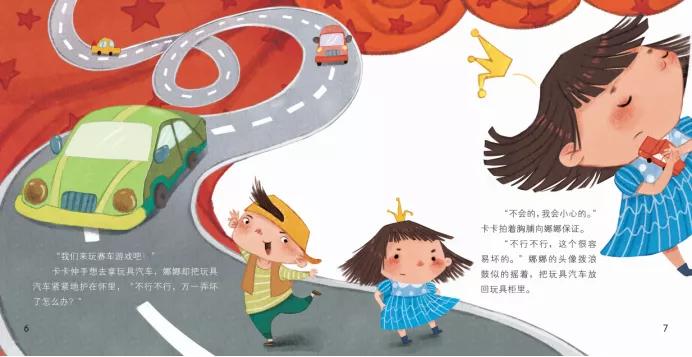

教育指导部分特别注重实操性。比如如何处理发脾气,如何培养专注力,如何建立规则意识。这些内容不仅提供具体方法,还会解释背后的教育原理。记得有次看到关于“积极引导替代简单禁止”的案例,那些具体的话术示范让我在应对孩子探索行为时多了很多耐心。

家庭育儿环境与安全保障

这个模块常常被低估,实际上却是预防意外的重要防线。内容涵盖从室内环境布置到户外活动安全,从玩具选择到家具防护。那些家居安全排查清单非常实用,指导家长以孩子的视角检查潜在危险。

我特别关注其中关于情感环境建设的内容。它提醒我们,物理环境的安全只是基础,和谐的家庭氛围才是孩子健康成长的土壤。那些关于夫妻育儿观念协调、代际教育冲突处理的建议,确实帮助很多家庭减少了内部摩擦。

常见育儿问题解决方案

这可能是被翻阅最频繁的部分。它采用问题导向的编排方式,将零散的育儿困惑归类整理。从喂养困难、睡眠问题到行为偏差、情绪管理,几乎囊括了育儿过程中所有高频难题。

每个问题不仅提供解决方案,还会分析可能的原因和预防措施。这种立体化的解答方式特别贴心,既治标又治本。那些“问题树”分析图很直观,帮助家长理清问题背后的逻辑链条。在实际使用中,我发现按图索骥比盲目尝试效率高得多。

育儿百科的内容架构就像一张精心绘制的地图,既标出了必经之路,也注明了可能遇到的沟坎。但真正走在育儿这条路上,每个家庭都会发现属于自己的独特风景。书籍提供的是通用指南,而如何运用这些知识,还需要父母用爱心和智慧去实践。

育儿百科买回家,最怕的就是在书架上积灰。我见过不少家长,精挑细选买回厚厚的育儿百科,结果只在孩子发烧时匆匆翻过几页。其实这些书籍就像智能手机,功能再强大,不会用也是白搭。记得邻居有次抱怨育儿书没用,后来发现她居然是按出版日期从前往后读——这就像拿着导航仪却非要自己记路线。

如何选择适合的育儿百科全书

选书这件事,真不能光看封面漂不漂亮。现在市面上的育儿百科五花八门,有的厚得像词典,有的薄得像手册。关键是要找到最适合你家情况的那本。

先看作者背景。医学专家编写的偏重健康护理,教育专家主编的侧重心理发展,全能型团队编写的则覆盖面更广。我当初选书时特别注意编委会名单,发现某本书的顾问团队里既有儿科主任,又有学前教育专家——这种组合通常更靠谱。

出版时间特别容易被忽略。五年前的书可能还在推荐仰睡,而最新研究已经更新为仰卧入睡、清醒时俯卧。育儿知识的更新速度超乎想象,选择近三年内修订的版本会更安心。

翻阅目录时的感受很重要。那些把“新生儿护理”放在最后几章的,可能不太符合新手父母急用先学的需求。好的编排应该让你在孩子突发湿疹时,能快速定位到皮肤护理章节。我习惯用“小儿发烧”作为测试词,看看索引里能不能直接找到退烧药剂量对照表。

育儿百科全书的使用方法与技巧

把育儿百科当成字典来用就太可惜了。它应该是你的育儿参谋长,而不是急救手册。

建立自己的标签系统特别实用。我用彩色便签区分不同内容:粉色标记喂养相关,蓝色标记发育指标,黄色标记应急处理。这样在孩子出现特定问题时,能快速找到对应章节。有位二胎妈妈更聪明,她在书页上贴满孩子各个年龄段的照片,直接把百科变成成长记录册。

碎片化阅读可能比正襟危坐更有效。把书放在尿布台旁边,喂奶时随手翻几页。我发现在孩子午睡的十五分钟里读一个知识点,记忆反而更深刻。那些标注“三分钟阅读”的小章节设计得很贴心,特别适合忙碌的家长。

做笔记的空间要留足。在书页空白处记录自家孩子的特殊情况:“我家宝宝对这个方法反应很好”、“试过无效,改用其他方案”。这些个性化备注下次遇到同样问题时就是宝贵参考。有位爸爸甚至开发出“问题-解决方案-效果”的表格,贴在书的内页。

育儿百科全书与其他育儿资源的整合

现在没人只靠一本书育儿。聪明的家长懂得让百科与各种资源打配合战。

与育儿APP形成互补就很典型。我用百科的系统知识来甄别APP推送信息的可靠性。当某个育儿群在讨论“睡眠训练”时,我会先翻看书里的相关章节,再用科学框架去理解各种观点。这种习惯帮我避开了不少育儿谣言。

线下咨询时带上百科会有意外收获。有次带孩子体检,我直接指着书上的生长曲线图问医生:“这个波动是否正常?”医生很欣赏这种有准备的提问,解答也特别详细。书籍成了与专业人士沟通的桥梁,而不是替代品。

把它变成家庭共享工具效果更好。我在书里夹了些便条纸,让家人遇到疑问时直接贴条标记。爷爷奶奶带娃时发现的问题,我们周末一起翻书讨论。这本书意外地成了我们家的育儿交流平台。

育儿百科知识的实践应用案例

理论知识终归要落地。看看其他家庭怎么用,可能会激发你的灵感。

有个案例我印象很深。一位妈妈发现孩子拒绝刷牙,她没有强行逼迫,而是和两岁的孩子一起翻到口腔护理那页。书上可爱的牙齿插图吸引了孩子注意,他们玩起“找蛀牙菌”的游戏。三个月后,刷牙成了亲子互动时间。

更让我触动的是个爸爸的用法。他女儿特别害怕打雷,常规安抚效果都不好。他在心理发展章节找到关于恐惧情绪的内容后,没有直接说教,而是根据书上的建议创作了“雷公公的故事”。现在每次下雨,女儿反而期待听爸爸讲新的冒险故事。

最妙的是个混合使用案例。这对夫妻把百科里的辅食制作表拍照存在手机里,买菜时随时查看;把情绪管理技巧做成卡片贴在冰箱上;把安全排查清单复印给帮忙带孩子的老人。一本书就这样融入了育儿生活的每个场景。

育儿百科就像健身房的器械,放着不用永远看不到效果。但当你真正开始使用,会发现每个设计都有其用意。最重要的是找到属于你家的使用节奏——有人喜欢系统学习,有人需要随时查阅,适合自己的就是最好的。毕竟育儿不是考试,没有标准答案,只有不断调整的实践智慧。